こんにちは、元公務員のシュンです!

いつも当ブログをご覧いただき感謝しております。ありがとうございます!

人事院は10日、国会と内閣に対し、平成30年(2018年)人事院勧告を行いました。

ここでは、国家公務員の毎年の給与とボーナス額を決定する役割を持つ人事院勧告の内容を解説していきます。

※令和元年(2019年)人事院勧告の記事はこちらです!

「具体的に公務員の給与やボーナスがいくら変わるのか?」が知りたい方はぜひご覧ください。

また、改定後の給与・ボーナス・年収について、国家公務員と地方公務員でそれぞれ推計もしています。

人事院勧告の結論

ボーナス・給与(月収)ともプラス改定

給与面に関しての主な勧告内容は以下です。

- 2018年は給与・ボーナスともに増→年収ベースで約31000円の増

- 2018年のボーナスは0.05月分増やし、年で4.45月分とする(具体的には年約2万円の増)

- 2018年の月収は平均で655円増(年7860円増)

※残業代への跳ね返りも加味すると約750円増(年9000円増)- 月収に関して、特に若手の増分を手厚くする

→初任給は月1500円増、若手(30歳くらいまで)は月1000円くらい増、50歳くらいだと400〜500円くらいの増

ということで、国家公務員の平均年収は3万円増えますよというのが結論です。

これで平成26年(2014年)から5年連続の引き上げということになります。

何を根拠に増やすのということですが、国家公務員の給与やボーナスは民間企業(規模50人以上)の平均(4月の給与)に合わせて改定される仕組みになっています。

この民間企業の給与調査を行い、こういう風に改定したらどうでしょうという参考意見を国会や内閣に対して述べるのが人事院勧告(毎年8月に実施)です。

あくまで参考意見ですが、実質的に縛られます。(勧告の通り給与は改定されます)

2018年については、民間の調子が良いので公務員も併せてお給料上げましょうという話ですね。

直近で言えば、2018年の大手民間企業夏のボーナス支給額が95万円で過去最高になった(経団連発表)という報道がなされていたところです。

月収増分とボーナス増分はいつ支払われるのか?

月収は4/1にさかのぼって改定されますので、その分がまとめて冬以降に支払われます。

(国の場合は法改正、地方の場合は条例改正をしてから支給ということになるためラグがあります)

ボーナスは冬のボーナス(12/10)において、0.05月分が上乗せされて支給されます。

地方公務員も今後追随する

人事院勧告はあくまで国家公務員の給与やボーナスに関するものです。

別途地方では今後(9月頃)順次勧告(人事委員会勧告)が行われます。

別途と言いつつも、地方は大半のところが人事院勧告に沿った改定を行います。

よって地方も国と同様、月収・ボーナスともに増という改定がなされるところがほとんどでしょう。

(総務省のデータを元に見ると、概ね9割弱くらいの自治体が国(人事院勧告)と同じボーナス支給月数を適用しています。もちろんそれより高いところ(都内に多い)や低いところもあります)

国家公務員の給与・ボーナス・年収はいくらになるか?

以下では、勧告を反映した上での具体的な給与、ボーナス、年収額を国家公務員、地方公務員それぞれで書いていきます。

改定後の国家公務員給与について

給与月額:464,431円(平均年齢43.5歳)(勧告前+747円(残業代以外655円、残業代92円))

※行政職俸給表(一)適用職員の場合。平成30年人事院勧告参考資料「国家公務員給与関係」の数値を用いて推計。(以下同じ)

人事院勧告の資料では改定後月収411,595円と出ていますが、これは残業代が含まれていません。

人事院勧告の資料内、平均年間超過勤務時間228時間(月あたり19時間)に基づき、月当たりの残業代を52,836円と推計し、それを上乗せしています。

少し細かいですが・・・残業代の具体的な計算内訳

計算方法:{(俸給の月額+俸給の月額に対する地域手当等の月額+今回の改定分)×12}/(1週間当たりの勤務時間×52) ×支給割合×勤務時間

→{(329,845+43,062+655)×12}/(38.75×52)×125/100×19=52,836円

ちなみに本府省勤務の場合、年間平均超勤時間は350時間ということなので、同様に計算すると81,108円というのが毎月の残業代ということになります。

改定後の国家公務員ボーナスについて

ボーナス年額:1,708,760円(平均年齢43.5歳)(勧告前+22,082円)

計算内訳:(俸給329,845+地域手当43,062+扶養手当10,429+改定額655)×4.45月

改定後の国家公務員年収について

年収額:7,281,932円(平均年齢43.5歳)(勧告前+31,046円)

計算内訳:上記推計月収×12+推計ボーナス

地方公務員の給与・ボーナス・年収はいくらになるか

改定後の地方公務員給与について

給与月額:402,851円(平均年齢42.3歳)(勧告前+704円(残業代以外655円、残業代49円))

※一般行政職員の場合。総務省の平成29年4月1日地方公務員給与実態調査の数値を用いて推計。(以下同じ)

改定後の地方公務員ボーナスについて

ボーナス年額:1,547,412円(平均年齢42.3歳)(勧告前+20,269円)

計算内訳:(給料319,492+地域手当18,397+扶養手当9,189+改定額655)×4.45月

改定後の地方公務員年収について

年収額:6,381,624円(平均年齢42.3歳)(勧告前+28,717円)

計算内訳:上記推計月収×12+推計ボーナス

なお、以上はあくまで地方公務員全体の推計ですので、団体別で見ると金額はかなり異なってきます。

都道府県なら年収ベースで+19万、指定都市は+43万、市は−12万、町村は−76万、特別区は+48万程度で見てください。

(もちろん実際の支給額は自治体ごとにさらに細かいです)

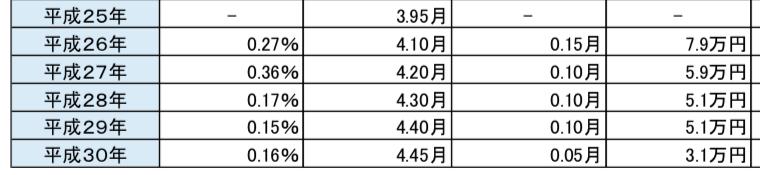

5年連続の引き上げで合計どれくらい増えている?

5年で年収は27万円増!

今回の引き上げにより、2014年から5年連続での引き上げということになりました。

具体的にこの5年で給与額がいくら増えたのかということですが、

結論として、年収ベースで見ると計27.1万円の増額ということになります。(ボーナスは計0.5ヶ月分の引き上げ)

上で算出した国家公務員の推計年収を踏まえて考えると、

2014:701万円→2018:728万円

ということになります。

【人事院勧告直近推移データ】

平成30年人事院勧告給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイントより抜粋

左から月例給の勧告率、ボーナス支給月数、ボーナス支給月数の前年比、年収ベース増減額

給与以外では、国家公務員の定年延長について申し入れ

定年を60歳から65歳へと段階的に引き上げる

人事院はあわせて、定年を60歳から段階的に65歳に引き上げるべき旨の申し出をしています。

これを踏まえ政府では、2021年度から3年ごとに定年を1歳引き上げ、2033年度に定年を65歳にする方向で検討するようです。

2021年→61歳、2024年→62歳、2027年→63歳、2030年→64歳、2033年→65歳ということですね。

実施に向けた外堀は埋まっている

定年延長は完全に既定路線の話です。

既に人事院は、2011年(平成23年)の段階で同様の意見申し出を行っており、これを受けて政府は検討会を設置、その結論が2018年の2月に出た(65歳への段階的引き上げが妥当。人事院の検討を踏まえて制度設計を行って最終結論を得るべし)という経緯があります。

まさにこの検討会の提言通り人事院が今回提案をしているわけなので、完全に外堀は埋まっているということです。(行政はこういった実に回りくどい仕組みを作って物事を確定させていきます→なので色々と遅いです)

政府の目論見通りの時期で実施できるかはもちろん未定でしょうが、数年内に定年が延長されていくのは確定的と言っていいでしょう。

国が主導し、地方公務員にも広げ、さらには民間にも広げていくということです。(民間の定年が60歳を超えるもしくは定年が無い事業所は現在13%程度)

定年延長の目的

定年延長の大きな目的としては、年金支給開始時期を今後もどんどんと遅らせていくためです。

現時点でも基礎年金支給は65歳から、報酬比例部分は段階的に引き上げ中で2025年に65歳からの支給となっていきますが、日本国の尋常でなく苦しい財政面を考えれば、当然この部分の再引き上げを視野に入れていくことになります。

そのために、まずは定年を最低限65歳までに持っていく必要があるということです。(さすがに定年60歳のまま年金支給を70歳へ引き上げるというのは無理があるということですね)

もちろん体裁としては意欲や能力のある方に活躍してもらうためとしていますが、本音はそういうことになります。

今後のシナリオとしては、定年を65歳まで延長→年金支給を70歳に段階引き上げ→定年を70歳に・・・、寿命が伸びる限りは、この果てしない繰り返しでしょう。

また今のところ、61歳以降の国家公務員の年間給与は、60歳前の7割程度に押さえる方向で考えているようです。

↓定年延長に特化して解説した記事はこちら。

まとめ(年収3万円増えます!)

- 平成30年(2018年)の人事院勧告では給与(月収)、ボーナス額ともに増額

- 具体的には、給与は655円(年7,860円)(残業代への跳ね返りも加味すると約750円(年9,000円))、ボーナスは約22,000円、年収トータルで言えば約30,000円程度の増額

- ボーナスは冬のボーナスに上乗せ、給与は4月からの増額分が冬以降に支払われることになる

- 今後地方もこれをベースにした改定をしていくことになる

- 定年延長についても言及され、今後政府は2021年から3年おきに定年を延長し、2033年に65歳とする方向で検討をしていく

以上です。

既に報道でも出ていたとおりの増額改定となりました。(事前の報道ではボーナスは0.05〜0.1月の改定かと言われていましたが、0.05に留まりましたね)

公務員の給与は、民間給与の平均値を取る計算手法であるため、好景気においても爆発的に伸びるということはありませんが(不景気で爆発的に下がることもない)、当然給与が落ちている企業もある中で、このように全体トレンド通りに給与が増えるというのは強みでもありますね。

現在、特に大企業が好調なので、公務員人気は下落傾向にありますが、今後景気が後退した局面では再度公務員に人が流れてくるというのも想定できるところです。

なお、定年延長に関しては、公務員が主導して民間にも広げ、年金支給時期を遅らせていくという国家財政上の大目的はあるにせよ、結局、定年を延長した公務員には税金で給与を支払うわけなので、その点は財政的にどうなのかなという感じはしますね。

だから7割に落とすということなんでしょうが、60歳で700万とか800万とか貰ってたとすれば7割でもかなり高給です。

今後日本の人口が減少し、行政サービスの必要性も低下する中でその点をどう設計していくのかというのは非常に興味深いです。

(人口が減っても行政サービスの必要性は当然に低下するとは言えないという主張があったりしますが、人口が減って税収も減るならば、やらないものはやらないと決めるのが筋です)

この辺は、早期退職勧奨制度の充実など、うまい仕組みも使っていくのかもしれませんね。

今回も貴重なお時間の中で文章をご覧いただきまして、本当にありがとうございました!

>>「公務員の給料の全て」をまとめた記事はこちらから